经陈春谛老师的推荐及指导,风景园林新青年有幸组织了本次景观生态设计专题论文的翻译工作,在翻译组志愿者们的努力下我们完成了三篇高质量论文的翻译和校对工作,三篇文章分别为:“三峡水库岸带生态修复设计:结合中国传统农耕智慧与景观生态分析”、“丘陵农业景观中家庭池塘的连通性研究”、“草坪景观作为瑞典的社会与文化现象——草坪设计的替代方案”。在此我们将文章主旨及结论精要部分展示出来,供各位读者交流学习,如对原文全文感兴趣可参见文末链接。本篇为“丘陵农业景观中家庭池塘的连通性研究”的精简介绍。

生态设计是应对当前人居生态环境严峻,突出“生态优先”的有效途径与手段。其涉及范围广泛,囊括人类生活的方方面面,从生活物品,到家居环境,家庭小花园,社区、城市、区域等。在规划设计领域,任何与生态过程相协调,尽量使其对环境破坏影响达到最小的规划、设计形式都称为生态设计。作为生态科学与设计学交叉,科学与艺术相融合的研究与实践方向,近些年来也涌现出优秀的研究论文与实践作品。不同以往以介绍作品为主,本期围绕生态设计的研究选择了三篇英文文章,涉及不同的生态系统,包括乡村景观中广泛存在的人工池塘、城市绿化中最常见的草坪景观,以及我国独特的三峡库区的河边岸带景观,从规划、设计、修复和管理等不同却又相关的维度介绍国内外最新研究进展,文章均来自国际知名期刊,思路开阔、视角新颖,既包括传统农耕智慧对设计的启示,又有严谨的采样、调查、分析、模拟等方法,希望这些研究能够引发志同道合者的共鸣,为规划、设计领域的学者提供研究素材和启示。——陈春谛

摘要

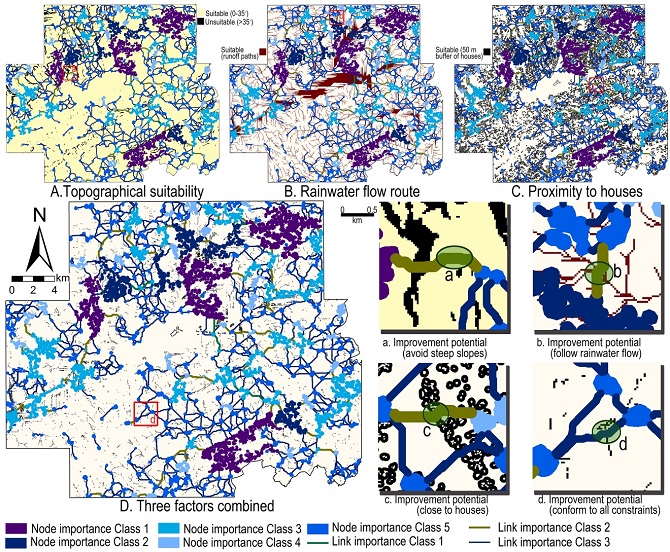

人工池塘是乡村景观中常见的景观要素,也是维护生物多样性的重要生境。 但它们容易受到人为活动、土地利用变化和生境退化的影响,许多池塘被填埋或任意地加以改造。 因为体量很小,人们很少去关注景观尺度上这些人工池塘的空间结构,以及它们在各生境之间的生态流以及相互作用上所发挥的促进功能。 在这项研究中,我们通过使用最小费用模型和基于图论的网络分析相结合的方法,研究了中国丘陵地区普遍存在的“当家塘”为核心聚集的生境斑块(塘斑块)的景观连通性。以1.5公里为距离阈值,我们构建了一个层级网络,由4606个独立的池塘,373个塘斑块和772个潜在的连接所组成。 网络重要性分析显示,最大的塘斑块对网络建设的贡献率为24.5%,而面积较大的斑块一般更重要。 相反,潜在连接的重要性最大只有2.3%,表明网络具有很高的空间冗余,可以增强对各种不确定性扰动的恢复能力。我们的研究超越了网络模拟和重要性评估,进一步通过结合空间明确的土地适宜性分析,将连通性分析直接与真实的建设环境联系在一起。 这种研究为跨尺度、整合性的景观生态规划提供了操作性强的研究思路。

关键词

功能连通性,生态系统弹性,土地适宜性,图论,池塘工程

介绍

池塘是比较小的人工或自然浅水体(静态生态系统)。 虽然没有像其他大型水系统那样受到重视,但全球所有池塘的总面积确是大型湖泊面积的100倍。 它们是全球所有陆地环境中常见的景观要素与生境。 最近的研究也强调了它们对流域水文、沉积学、地球化学和生态学的显著影响,池塘是治理非点源污染的最有效的最佳管理措施之一。 此外,池塘是保持区域动、植物多样性的关键生境,尤其对于一些湿地两栖动物,爬行动物和水生植物。

亚洲国家对建造池塘有更大的兴趣,特别是在时空降雨分布不平衡的乡村地区,当地居民十分依赖池塘进行采水和蓄水。中国人在建造和使用池塘方面有着悠久的历史,比如中国东南部著名的桑基鱼塘系统。在丘陵地区更需要池塘,特别是为了适应气候变化和极端天气,如干旱和洪水。重庆市丘陵地区有超过18万个小型人工池塘(重庆市水利局2015统计)。 受到地形和夏季风的影响,这些人工池塘在旱季可以方便地采集雨水作为家庭用水和作物灌溉用水。 许多家庭活动,例如洗衣、食物清洁、家畜饮用水、灌溉、消防和娱乐等也依赖于这些池塘,因此这些池塘被称为“当家塘”。整个区域中,镶嵌的森林斑块、农田斑块和当地居民点分布的大量池塘形成了一个独特的,色彩斑斓的生态文化景观。

图 1 重庆丘陵农业景观中的“当家塘”

尽管它们在支持生态系统服务、维护景观格局等方面具有重要意义,但池塘是为满足家庭内部需要而建造的,因而选址非常随意(仅仅是为了灌溉或家庭使用方便)。 据重庆市老一辈的当地人说,大部分“当家塘”实际上是在二十世纪五六十年代的土地改革中建成的。 公社或地方政府组织的池塘建设是当时整个乡村水利基础设施的重要组成部分。那个时期池塘的主要用途是农业灌溉。 随着时间推移,这些池塘发生了时空变化。 有些池塘由于定期疏浚作业维护良好,但有些已被填补以提供更多的土地。 此后,由于中国实行土地承包经营制度,个人或家庭开始主导新池塘建设, 个人有权决定池塘的位置和面积。

整个池塘体系似乎缺乏系统性和网络连通性,大多数二十世纪的保护重点是保留单独的、孤立的斑块以提高生物多样性。然而,近几十年来,生物多样性“溢出效应”,集合种群动态和集成斑块概念,源—汇动态以及环境连续性和连通性的理论与技术方法分析促进了生境边界之外、整体性的保护管理,并在区域范围内形成一个网络系统。这种转变为我们如何更好地组织池塘的空间分布以促进生物多样性保护提供了新的思路。

景观连通性意为景观促进或阻碍资源移动的程度。景观连通性分析和基于斑块的图形理论为理解和解决与复杂网络结构相关的问题以及景观要素间的相互作用和流动效率提供了强有力的支持。 一个连接良好的生态网络能够促进物质和能量流动,物种扩散,斑块之间的基因交换,并有助于维护生态系统的生物多样性和完整性。景观连接主要有两种类型:(1)结构或形态连接–类似河流和绿道走廊等生境的物理联系;(2)功能连接–物种个体、或者某种生态过程对景观格局的反应。 功能连通性通常由景观元素或栖息地斑块之间的“跳脚石”来维持,这是保护当代文化景观的一种实用方法,因为在生产性土地竞争激烈的情况下,维持物理形态上的连续,这种可能性越来越小。

各种景观算法和图形理论已经制定出一些有意义的指标来描述景观结构和功能连通性,并且越来越多的学者将这些指标应用在人类为主导的景观中,特别是以生物多样性保护为导向的土地利用规划。据我们所知,尽管针对森林和城市绿地等各类生境的连通性已经有很多研究,但还未有研究关注过大量“随机”建造的“当家塘”,关注它们在物种栖息地保护中的生态意义以及保护更广泛的地方景观作用性。

因此,在这里,我们提出一个框架,使用网络分析方法结合现实的建设条件进行池塘系统评估和网络优化。大多数有关池塘系统保护的研究使用两栖动物(即青蛙、蟾蜍、龟)作为指示物种,因为它们是生境质量的指标,其运动模式和生境选择已被广泛研究可以作为规划、设计的基础资料。 并且重要的是它们特殊的水陆两栖生命周期有效地将陆地和水系联系起来,从而有利于景观的整合性规划。 在这里,我们使用当地常见的泽蛙作为一个指示物种。 以三峡库区重庆市汉丰湖流域(TGRR)为例,该框架结合最低成本分析,图论技术和土地建设的适宜性分析,以便规划者和政策决定者针对池塘(作为栖息地斑块)的现有格局开展优先保护,以及添加新的池塘作为跳脚石做出空间决策。与其他类似的方法和指标的应用相比,我们没有把重点放在评估池塘栖息地损失上,而是通过直接与有形的空间规划实践相联系来加强和改善整体景观的连通性。

图2 四类规划情境图与跳脚石斑块的选择

进一步了解研究全文,请参考:

Hello, I noticed your website isn’t currently using an SSL certificate. Did you know that this could affect visitor trust and search engine rankings? I’d be happy to share some helpful resources on the benefits of SSL.